関西圏のICカードといえば、ICOCA(イコカ)とPiTaPa(ピタパ)。

登場した当初は、ICOCAはJR沿線での利用、PiTaPaは阪急電車や阪神電車などの私鉄沿線のみでの利用でしたが、2018年現在では、ICOCAとPiTaPaは相互利用ができるため、どちらか一方を持っていれば関西圏内の電車やバス等の交通機関でICカードが使えないということはほぼありません。

しかし、定期券利用の関係上、JRを利用する方はICOCA、阪急電車や阪神電車などの私鉄や大阪市営地下鉄利用者はPiTaPaを持っている方が多いはずです。

この2つのカード、支払い方法が異なります。関西圏にお住まいの方は当然ご存知だと思いますが、ICOCAはプリペイド方式である一方、PiTaPaはポストペイ方式です。

PiTaPaのこのポストペイ方式というのは非常に珍しいのです。

交通系ICカードは全国的に見れば、Suica(JR東日本)もTOICA(JR東海)、PASMO(関東私鉄)等々全てプリペイド方式を採用しています。

PiTaPaは日本の交通機関系ICカードで唯一ポストペイ方式なのです。

そして、発行には「事前申込」が必要となります(ICOCAは券売機で即日発行)。そのため、PiTaPaの私鉄圏内でもPiTaPaを持っておらず、磁気定期券を使っている方も結構おられます。

なぜPiTaPaはポストペイ方式なのでしょうか?

今回はそれについてまとめています。

目次

ポストペイ方式=審査が必要になる

PiTaPaの特徴をもう少し。「ポストペイ方式のため事前申込となる」と先に書きましたが、同時に発行審査が行われます。

例え電車の切符代としてしか使わないとしても、クレジットカード発行と同じように審査が必要になるのです。

現在、ほとんどの交通系ICカードには国際ブランド(VISA、MasterCard、JCBなど)のクレジット機能が付けられます。

例えば、SMART ICOCAはクレジット機能付きのICカードです。PiTaPaもそれは同じで、STACIA PiTaPa(阪急阪神グループ)などがあります。しかし、国際ブランドのクレジット機能無しのタイプ(PiTaPaベーシックカード)でも審査が必要になるのです。

電車の切符代とはいえ「後払い方式」という一種のクレジット機能をもつために全てのPiTaPaカードに審査が行われます。

この審査は決して甘いということもなく、当然落ちる人も出てくるのです。

審査に通ってからカードが手元に送り届けられてやっと使えるようになるのです(申込から審査合格、発行まで大体2週間程度)

PiTaPaがポストペイ方式の理由

さて、ここまでに「ポストペイ方式(後払い)で実質クレジットカードとして使えるために事前申込で審査を通過すればPiTaPaカードをもらえる」ことを書きました。

このクレジットカードと同様に審査通過後にカードが送り届けられるという方法がポストペイ方式になった大きな理由になっています。

PiTaPa発売当時の関西私鉄の懐事情

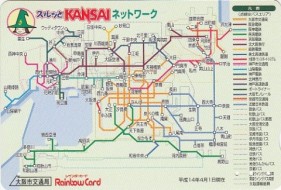

PiTaPaは関西の私鉄(大阪市市営地下鉄)が集まって設立された協議会「スルッとKANSAI(2000年より株式会社)」が発行しています。

「スルッとKANSAI」といえば、まだ覚えている方も多いと思いますが、磁気式プリペイドカードでその名前のものがありました。

「おおさか・こだわり紀行」より引用

この磁気式プリペイドカードのスルッとKANSAIは1996年に発売されていて、それに伴って、スルッとKANSAIに加盟する関西私鉄各社は磁気式プリペイドカードに対応する改札機や券売機等に設備投資を行っていました。

この改札機や券売機等への設備投資というのは大体10年程度使用する想定で行われる多額のものでした。

このスルッとKANSAI用に改修された改札機や券売機は普通に考えれば、大体2006年までは使い続ける予定だったわけです。

交通系ICカードの早期実用化への気運、忍び寄るSuicaの影

その一方で、JR東日本が1999年にSuicaを発表します。

JR東日本Suica公式HPより引用

2001年から展開を開始していくことになります。そうなると当然、関西圏の鉄道各社にも早く導入してくれという要望・期待が高まるものです。

JR西日本はまだしも、関西私鉄各社は磁気式プリペイドカード(スルッとKANSAI)に対応するための設備投資をしたばかりです。改札機も券売機も新調して間もない状態(3年経過)で、まだ減価償却が全然終わっていない状態です。

JRと同じような設備投資をしかも早くに行える程の十分な投資余力は関西私鉄各社にはありませんでした。

設備投資を抑えるために生み出されたポストペイ方式

そんな中、このPiTaPaのポストペイ方式が生まれました。

ポストペイ方式にすることで設備投資額が大きく抑制できたのです。

PiTaPaを使える最小限の投資として主だったものとして、改札機だけICカード対応させればよいのです。後払いにしておくことで、券売機を必ずしもICカード対応させる必要はないのです。

先程書いた「カードの発行時に審査が行われ、カードが郵送で行われる」仕組みにする、つまりはICカード発行を一カ所でまとめて発行、発送するほうが券売機を改修するよりも投資を抑えられたのです。

こうした背景から日本で唯一のポストペイ方式の交通系ICカードPiTaPaは生み出されたのです。

PiTaPaは使いやすい?

独自の試行錯誤の末、誕生したPiTaPa。もちろん人によりますが、PiTaPaのメリットはこんな感じでしょうか。

- 残額を気にしなくて良い(PiTaPaエリアでは乗り越し精算不要)

- 割引がある(各利用区間の実績に応じて定期券もしくは回数券と同率の割引が適用される)

- 店舗決済にポイント付与、ポイント貯まると交通利用の割引に使える(『ショップ de ポイント』)

ここで言うメリットは反対にデメリットと映る人もいるでしょう。例えば、残額という考え方がなく、改札でも利用料金が表示されません(※ICOCAエリアでの相互利用では異なる)ので、ここ最近の使用額をなかなか思い出せない人がほとんどではないでしょうか。

使用額は券売機やネットで使用履歴を見ないとなかなか思い出せません。

一方で、割引というのはJR等プリペイド式採用のサービスではほとんどない(2018年10月〜JRもICOCAの割引サービスを開始!<関連記事はこちら>)ため、メリットと感じる人が多いのではないでしょうか。

JR西日本が始めたICOCAポイントと割引サービス〜ICOCAはもちろんPiTaPaでも使える〜

JR西日本が始めたICOCAポイントと割引サービス〜ICOCAはもちろんPiTaPaでも使える〜種類豊富で分かり難いPiTaPaカード

このPiTaPaについては、私鉄連合で生み出されたカードであるがために、私鉄各社から様々なタイプのカードが出ています。

PiTaPaをお持ちでない方、これから持とうと思っている方はこの違いを別のエントリーでまとめています。

PiTaPa(ピタパ)カードの種類比較、選び方

PiTaPa(ピタパ)カードの種類比較、選び方